Infuturare: “v. tr. [der. di futuro], letter. – Estendere nel futuro. Come intr. pron., infuturarsi, prolungarsi nel futuro, spec. nella memoria dei posteri: Poscia che s’infutura la tua vita Via più là che ’l punir di lor perfidie (Dante).” [Treccani]

Infuturazione: capacità di vedere nel futuro.

Non in termini di palla di cristallo, bensì in termini di pensiero anticipatorio. E – aggiungo – di capacità di ipotizzare soluzioni verso il futuro.

Il contrario: assenza di “infuturazione”.

Ossia incapacità di vedere – nello specifico – un (proprio) futuro (lavorativo).

La parola infuturazione l’ho ascoltata per la prima volta in un podcast de Il Post dedicato alle emozioni primarie dal titolo “Le basi”. Mi colpì subito e mi è rimasto in mente (anche a distanza di tempo) perché diede una definizione (e quindi una identità) ad un fenomeno che stava già germogliando in me ma che non aveva ancora raggiunto la superficie (come dico scherzando “non era ancora passato dal retrocranio all’avancranio”), manifestandosi in tutta la sua evidenza.

Oggi, reduce da un anno nel quale ho fatto molta pulizia delle tante attività che seguivo ma che stavano diventando un fardello sempre più pesante che alimentava solo una sorta di identità funzionale al far vedere agli altri che facevo cose (alla ricerca di una improbabile approvazione e ammirazione), ho chiaro in mente che non ho la più pallida idea di quale possa essere il mio futuro lavorativo.

Semplicemente non riesco ad immaginarlo.

E in realtà come – per esempio – i social media (luoghi che sono ormai parte integrante della nostra quotidianità, che ci piaccia o meno [NB: ho scoperto che Cal Newport – autore americano che ha fatto della focalizzazione e del minimalismo digitale la sua bandiera, e che vantava la sua assenza dalle piattaforme social – ha aperto un canale YouTube…]), dove tutti (di)mostrano grandi saperi e grandi certezze, ostentando sicurezza e vendendo soluzioni (una modalità che mi ricorda “culture vincenti” del secolo passato), la (mia) perplessità assume dimensioni ingombranti.

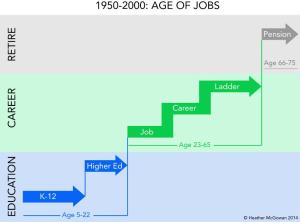

Soprattutto se – come me – cominci ad avere una certa età.

Che dovrebbe (secondo alcuni) darti maggiore supporto per le competenze acquisite e le esperienze vissute, unite ad una modalità di pensiero più ponderata (almeno si spera), che dovrebbero renderti unə potenziale esponente della Silver Economy (però in qualità di Prosumer: consumer + producer).

E invece la perplessità genera incapacità di infuturazione che – a sua volta – si porta dietro stallo, disorientamento (per cui necessiti di mettere ordine nelle cose da seguire, gestendo la tanto cara sindrome F.O.M.O. [Fear Of Missing Out]) e pausa nella comunicazione (se e cosa voglio comunicare?).

Ebbene, non so come è da te (che leggi) ma da queste parti più che risposte e soluzioni da condividere ci sono parecchie domande silenziose e necessità di comprensione.