Recentemente tre “cose” hanno tolto il tappo all’ennesima emersione di una bolla emotiva…

Il ricordo che – un anno fa – mia mamma ed io partivamo per un viaggio di due settimane in Giappone: un viaggio tanto desiderato e rimandato per ben 17 anni.

Ma che ho incoraggiato nonostante la sua (di lei) incertezza, il suo timore di essere di disturbo (“Ma non ti sono di impiccio? Vuoi veramente farlo questo viaggio? Perché se non vuoi, posso andare per conto mio con un altro viaggio organizzato…”, mi disse quando eravamo ormai prossime alla decisione, con tutti i dati in mano per scegliere).

“Facciamolo!”, le dissi convinta (“Perché dopo potrebbe essere troppo tardi”, mi dissi tra me-e-me in modo assolutamente inaspettato; questa frase me la ricordo spesso, e quando questo accade, sono pervasa da un senso di straniamento e inquietudine.)

Un viaggio che lei fu contenta di poter fare e che si è goduta appieno.

E che fui contenta di fare anche io, con lei.

Una “cosa” – questa – capace di darci (a noi, il babbo ed io, che siamo rimasti “di qua”) un po’ di conforto durante e dopo la “vicenda”: “Sono contento che sia riuscita ad andare in Giappone, ci teneva tanto”, mi ha detto più volte mio padre.

Poi è stato il turno di lettura di un commento di una amica che sta affiancando il padre che non sta bene, e che mi ha ricordato quello che un amico mi ha detto durante la “tempesta”: “Ne uscirai più forte!”

Vero… e non è una forza come la intendiamo normalmente.

È una forza interiore, emotiva e morale che non nega la debolezza e la fragilità.

Bensì le ingloba e ne trae – paradossalmente – ancora più energia.

E questo mi fa pensare anche alla “furia iconoclasta al contrario” da cui sono pervasa (di cui ho accennato nel precedente post).

Una energia che ha dell’assurdo e dell’osceno (quasi) perché emersa dopo.

Facendomi ricordare quello che un amico mi ha detto della sua compagna, dopo che aveva perso il padre: “È più determinata. Sta reagendo con rinnovata energia e voglia di fare.”

È come se – paradossalmente – avessi assorbito la forza di “lei” (mia mamma), che se ne è andata improvvisamente ed inaspettatamente.

Fisicamente.

Perché la “presenza interiore” menzionata dalla psicoterapeuta che collabora con la Terapia Intensiva e l’Hospice dove mia madre ha trascorso del tempo, sembra esserci sotto forma di un rinnovato dialogo interiore che sprona incessantemente.

È un continuo emergere di idee… di voglia di fare cose…

L’incertezza di un tempo sembra un lontano ricordo.

I no e i fallimenti vengono percepiti in modo totalmente diverso.

Se una cosa non funziona da un lato, provi da un altro lato.

Forse è anche una reazione energica ad uno dei peggiori spettri che mi accompagnano da quando lessi – tempo fa – un post di un progetto su persone in difficoltà.

Uno degli intervistati aveva raccontato che dopo la morte di sua mamma, aveva perso la lucidità e aveva perso tutto: casa, lavoro,… tutto, ritrovandosi letteralmente in mezzo ad una strada.

Infine è stata la volta di una riflessione di un amico che – in occasione di un ultimo incontro (prima della pausa estiva) di un club di cui faccio parte – ha citato luglio come il mese di chiusura dell’anno ed il tempo di bilanci.

Un mese nel quale “tiri la riga e fai la somma”, tracciando – nel contempo – la strada per l’anno lavorativo che si profila all’orizzonte, a settembre.

Ebbene, se mi guardo indietro, questo è forse l’anno più intenso e catartico che abbia mai vissuto sino ad oggi.

Dove ho imparato di più, nel bene e nel male.

Dove ho conosciuto persone straordinarie in ogni singola esperienza che ho fatto (prima, durante e dopo la vicenda che ha segnato – tra l’altro – anche il mio 50esimo compleanno in un assurdo rito di passaggio).

Ora è tempo di portare con sé questo anno, come un bagaglio di grosse esperienze, e guardare avanti.

Senza sprecare ciò che è stato, bensì conservandolo, traendone insegnamento e facendone tesoro.

[Podcast dell’articolo a questo link: Sul reagire su Spreaker]

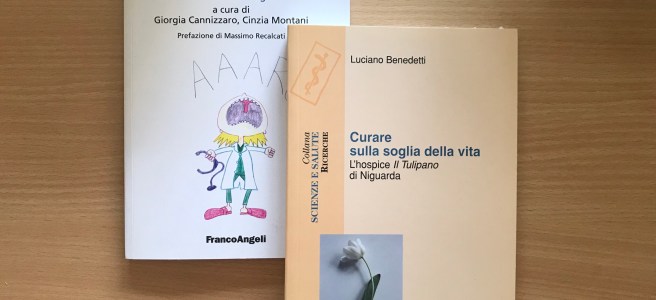

Una delle affermazioni che mi sono rimaste impresse durante i tanti colloqui (che erano quasi dei dialoghi) avuti con i medici del reparto è stata questa:

Una delle affermazioni che mi sono rimaste impresse durante i tanti colloqui (che erano quasi dei dialoghi) avuti con i medici del reparto è stata questa: Devi accettare una suddivisione di compiti e – se il reparto ed il personale te lo consente (e noi abbiamo avuto questa possibilità) – lasciare che chi è del mestiere maneggi la materia e si occupi dell’aspetto tecnico e di cura, accettando dal canto tuo la delega che ti viene data di occuparti dell’aspetto empatico ed emotivo di chi giace nel letto (anche se in stato di sedazione).

Devi accettare una suddivisione di compiti e – se il reparto ed il personale te lo consente (e noi abbiamo avuto questa possibilità) – lasciare che chi è del mestiere maneggi la materia e si occupi dell’aspetto tecnico e di cura, accettando dal canto tuo la delega che ti viene data di occuparti dell’aspetto empatico ed emotivo di chi giace nel letto (anche se in stato di sedazione).