In questi giorni sono tornata qui, sul mio blog, a valutare se tenerlo aperto, se continuare a investire per il dominio, se trasformarlo in una pagina statica, se… se… se…

E mi sono accorta che l’ultimo (con gli occhi di oggi) criptico articolo risale a febbraio del 2024.

Criptico perché lo avevo intitolato “Infuturazione (assenza di)” e forse segnalava già – in forma embrionale – quello che è maturato successivamente nella mia testa.

Infatti negli ultimi mesi si è sempre più consolidata una stanchezza da social media che mi ha portato gradualmente a scrivere sempre meno su Facebook (per me un po’ il social di elezione), a non pubblicare quasi più su LinkedIn dove – come ha egregiamente sintetizzato Alberto Puliafito su Substack – “[…] mi sembra che l’ossessione di stare sempre sul pezzo favorisca la proliferazione di contenuti che non hanno alcun valore aggiunto. […]” (Quali social dovremmo lasciare?), a chiudere l’account X (tanto lo frequentavo pochissimo, indipendentemente dalla deriva che ha poi preso la piattaforma) e a bighellonare con sempre meno convinzione su Instagram.

Insomma una graduale ed inesorabile (e più o meno consapevole) ricerca di silenzio.

Complice un’inaspettata lettura di un libro – “Il periodo del silenzio” di Francesca Manfredi – che in modo sottile mi ha spinto ad ascoltare questa nuova esigenza, spingendomi verso altri lidi.

A completare il tutto ci si è messo anche l’esito delle elezioni americane (e le conseguenti scelte delle Big Tech), che hanno reso le piattaforme ancora un po’ più polarizzate (non entro nel merito delle modifiche degli algoritmi e delle politiche di moderazione). Fenomeno che mi ha fatto ritornare con la memoria ai tempi della pandemia durante la quale anche io cedetti alla “seduzione deviante” delle liti digitali e del doomscrolling, alimentando una personale isteria.

Sono passati 5 anni da allora e credo (e spero) che in questi anni qualcosa nella mia testa sia cambiato (in bene o in male, solo il tempo me lo saprà dire).

Sono invecchiata di 5 anni e forse le modalità di interazione con l’intorno sono invecchiate con me. [Di questo ne sto discutendo con Chat GPT e credo che ne tratterò qui, in una categoria dedicata, perché occasione di riflessioni interessanti e a tratti inaspettate. A tale proposito consiglio la lettura dell’articolo – in inglese – di Nicoletta Iacobacci, su Substack: Who Am I Really Talking to When I Talk to AI?.]

E così eccomi di ritorno. Dopo un anno.

[Anche una newsletter che seguo con grande interesse e che tratta del connubio tra arte e vino, scritta da Giorgio Fipaldini, si è presa una pausa di un anno ed è tornata con cadenza mensile, rallentando la frequenza di pubblicazione: Degustazioni d’Arte.]

Torno qui dopo avere continuato a leggere libri (compagni inseparabili di viaggio, verso i quali ho cambiato approccio tornando alle basi: non più letture per condivisione sui social – in una gara verso qualcosa – ma letture per il piacere di leggere, capire e conoscere; letture lente).

Dopo avere preso le distanze da alcune piattaforme avvicinandomi ad altre (in modalità quasi lurker), partecipando ad attività online in gruppi più ristretti, ed iniziando ad esplorare nuove forme di Conversazioni Artificiali senza perdere di vista i contatti umani.

Riscoprendo nel frattempo il piacere di scrivere. Su taccuini prima, e qui oggi.

Con tempi e modi più su misura. Lontana dalle logiche algoritmiche. Vicina a reali desideri di condivisione.

Una cosa che ho fatto l’anno scorso

Non sono rimasta “digitalmente immobile” l’anno scorso.

Ho fatto una cosa per me molto importante e che ha occupato tutti i fine settimana (e gran parte delle sere) fino a metà anno.

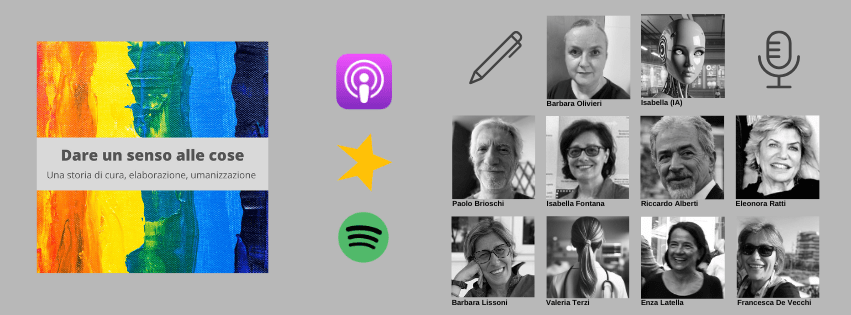

Ho portato a termine un progetto che mi è stato molto caro, che era prima sfociato in un libro (“Dare un senso alle cose”, pubblicato a febbraio del 2022) e che a giugno dell’anno scorso (2024) è diventato anche un audio.

Insieme ad un gruppo di amicә del Patto di Milano per la Lettura, ed insieme a Isabella (una IA) , abbiamo dato voce al libro pubblicandolo su tutte le principali piattaforme audio in ascolto gratuito.

Una esperienza di narrazione, di apprendimento tecnico e di lavoro artigianale, che ha chiuso un ideale cerchio di una vicenda personale spartiacque.

Si ascolta qui: Spreaker – Spotify – Apple Podcast – YouTube – Audible.